|

名古屋鉄道3300・3150系(その1) |

|

コンテンツ掲載日:2006年03月13日

最終更新日:2007年02月20日 |

|

その1>>|その2|その3|その4|その5

|

|

|

◆車輌概説

名鉄が2004年に中部国際空港への輸送力増強と7500系パノラマカーの代替を目的に新造したのが、ここに紹介する3150系および3300系です。両系列は、既に登場している小牧線用の300系を本線仕様にアレンジしたもので、銀色に輝くステンレスの車体が大きな特徴となっています。今後の名鉄における通勤型車輌のスタンダード・タイプとして、スカーレット一色の在来車輌にかわって活躍することが期待されています。

3150系と3300系の大きな違いは、前者がTc−Mcの2輌編成、後者がTc−M−T−Mcの4輌編成で組成されているところにあります。

|

|

名鉄3300系 写真撮影・提供:T.K.様

|

|

|

◆車体の製作(1)

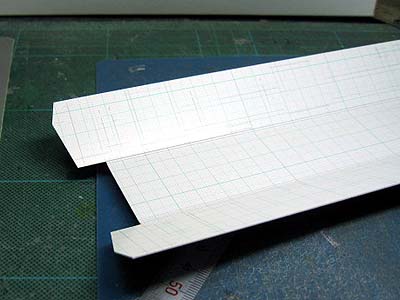

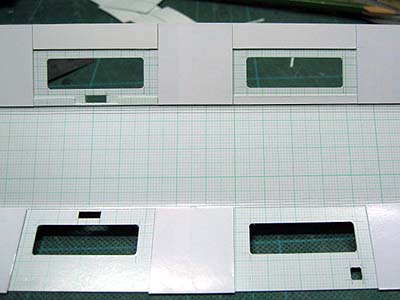

いつものように外板の製作から着手しました。いさみやロコワークス製の車体製作用方眼紙(t0.4)にケガキを行い、外周をぐるりと切り出した状態にしました。屋根も紙製とし、側板と一体になっています。窓を切り抜く前に屋根の両肩部分に1mm間隔で軽く切り込みを入れ、屋根を曲げやすくなるように癖をつけておきました。【写真1】は、ここまでが済んだ状態を示しています。

|

|

【写真1】

|

|

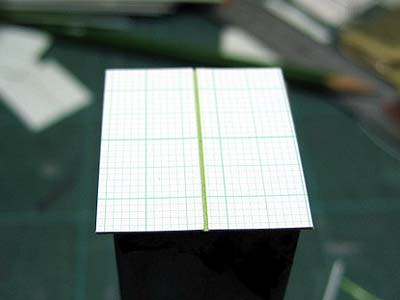

【写真1】で示したパーツについては、その後、側窓や側扉部分をカッターナイフで切り抜きを行いました。続いて、内貼りの製作に取り掛かります。これまで内貼りは、1000系パノラマSuperのようなデッキ付き折り戸の車体を除けば、側窓・側扉部分を一体化したパーツとして製作していましたが、今回は、側扉により立体感を持たせるような表情を出したいために、側扉と側窓の部分を分割して構成することにしました。【写真2】は、窓抜き前の側扉のパーツです。このパーツは、両開き扉の中央部分のドアゴムにあたる部分のへこみを表現するため、左右の扉を0.5mmの隙間を経たセパレート方式で構成し、不要となったカレンダーの用紙で裏打ちしたものです。

|

|

【写真2】

|

|

続いて【写真2】で示したパーツをドアや窓抜きを終えた外板に接着しました。側窓部分については、窓の上下に窓ガラスや方向幕の糊しろを確保するようにして、t0.5の車体製作用方眼紙を接着しました。【写真3】はこの状態を車体の内側から見たところです。写真下側が側扉のみ接着したところで、上側が、側窓部分にも内貼りを接着し終えた状態を示しています。なお、内貼りは、側扉・側窓部分ともに、車体裾から少しはみ出るように接着し、はみ出した部分を後でまとめてカットしました。

|

|

【写真3】

このページのトップへ

|

|

|

その1>>|その2|その3|その4|その5

|